埼玉県立不動岡高等学校。

第133回生の卒業式が挙行されました。

素朴な疑問。

133回も卒業式があったのだろうか・・・・。明治の頃から、戦争の期間など。

昨年は3年生のみの卒業式でしたが、今年は生徒に対して家族1名という限定ではありましたが、保護者の見守る中で卒業式を行うことができました。

来賓席

非常勤講師の時に、来賓席に座らせていただきました。

大学を卒業してすぐ、埼玉県立庄和高校で週7時間の非常勤講師をさせていただきました。

週3日の勤務しかありませんでしたが、ほぼ毎日、週末も学校に行って勉強したり、部活に参加したりしました。

そんな思い入れも強かったこともあり、卒業式にも参加させていただきました。

その時に来賓席に着席して以来、今回来賓席に座らせていただきました。

というのも来賓がいないからです。コロナ対策のため、来賓無し、祝辞も無し。

PTA会長がお越しくださいましたが、ご挨拶はご遠慮いただいたようです。

ということで、式場上手の上席にて式を見させていただきました。短めの卒業式だったのに、いつも以上に疲れました・・・。

感極まる。

133回生の担任団は、呼名の際に感極まる先生が多かったですね。それだけ思いを深く持って、3年間のお付き合いだったのでしょう。

中には呼名が始まらない先生も!待っている方がドキドキしてしまいました。

中には呼名簿を全く見ることなく、生徒を見続けて呼名をやり遂げた先生もいらっしゃいました。尊敬します。

私は以前にも申し上げました通り、もし間違えたら!もし呼び飛ばしたら!と思うと、呼名簿から目を離すなんて出来ません・・・。

テンポ80で呼び続ける。とにかく間違えない。それだけを念じながら呼名します。実は苦手。

定期演奏会の呼名も、結構失敗しているのでそれもトラウマかもしれません。

今年は通常通りの定期演奏会ではないか・・・。でも昨年みたいなことはありません!

ちなみに134回生の卒業式で呼名は6回目。経験値はたまってきましたね。ちなみに大失敗はまだないので、次回も「安心・安全」の呼名をモットーに頑張ります。

記念撮影

卒業式が終了すると、黒川先生の指揮なさっている「ルミナス吹奏楽団」の第1回定期演奏会へ行こうと思っていました。

しかしながら、ジュニア管打楽器コンテストのアンサンブル部門で金管8重奏が本選会に出場となり、1回は練習を見ようということになり断念。

アンサンブルは講師の先生方にも教えて頂きますが、自主的な練習運営に任せています。

このアンサンブルの練習を通じて、技術面もそうですが、意識が主体的になり成長する事を一番の目標にしています。

部活は午後から特別に許可をもらっていたので、少し時間がありました。

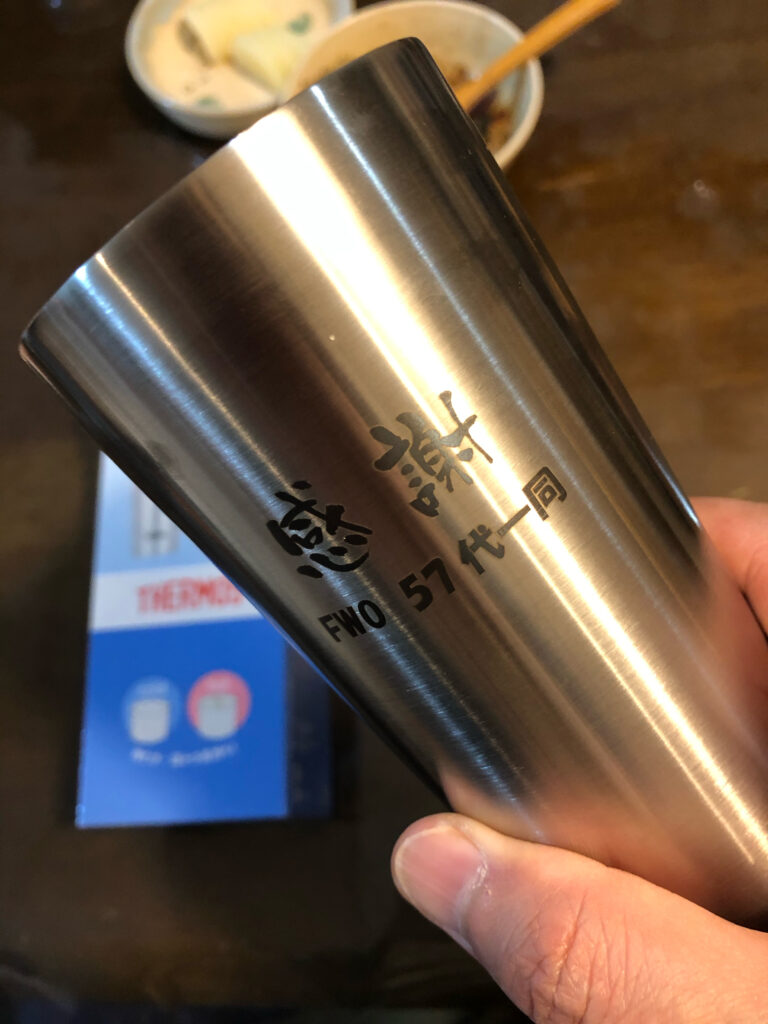

そこで57代の皆さんと記念撮影をしました。

また、プレゼントも頂き本当にありがとうございました。

返す返すも、本当に実力もあったし、気持ちも充実していた学年だったので、定期演奏会、コンクールと史上最高の結果を出せたであろうことは間違いありません。

チャレンジする事すらさせてあげられなかったことが、仕方がない事ではありますが、残念でなりません。

彼らとは進学先が遠くなる(北海道、長野などなど)人もいて、一緒に音楽を出来る機会はなかなか持てなくなります。

それでも、地元に残る皆さんはぜひ「フライングカープ・ウィンドオーケストラ」で吹奏楽やりましょう!!

すでに、何人かは練習を見に来てくれるようですのでうれしいです。

やっぱり音楽は一生続けてもらいたいです。

金管8重奏

日景貴文氏作曲「ズライカの巻より 10番目の詩」

本当に久しぶりにスコアをにらみつつ、演奏を聞かせてもらいました。

丁寧に音楽が作り上げられていて、伝えたい内容も非常に明快です。高校生、中学生でも十分に理解できるように作曲して下さっています。

何より、楽譜がちゃんとしているので、楽譜の通りに演奏すればよいのです。

「!?楽譜ってすべてそうじゃないの!?」と思われたあなた!

違います・・・。

ここが本当に難しいところですが、「音楽」は作り手と表現者が異なります。

そして、作家さんのポリシーも十人十色です。

自分のイメージをそのまま表現してくれ!という方。

例えば大作曲家。「ベートーベン」

演奏者があまりにテンポを自由に解釈することが不満で、知り合いの時計職人「メルツェル」氏に一定のテンポを刻む機械を作ってもらいました。これがメトロノームになっていくというお話。

また、リヒャルト・シュトラウスは「指揮者は不要。楽譜の通りに演奏さえすれば、そこに音楽がある。」「汗をかく指揮者は最低。」・・・。反省します。

これには一理あって、指揮者が音楽を邪魔する、ということはよくあることです。

アマチュアでは特に。

「なんで合わないの!」って言う指導者の皆さん!原因はあなたです!!

百万歩譲って、あなたの指揮が完璧ならば、演奏者がなぜ合わないのか、課題を明確に言葉で伝えてあげてください。野球の外野のヤジみたいな「そんなボールも打てないのか!」っていうのはやめましょう。

閑話休題。

逆に、作家の手を離れたらあとはお任せします、みたいな方もいるにはいます。

このやり取りが本当に面白いところではあります。これは指揮者、演奏者に任された、ととらえる事も出来ます。

さて。

日景貴文氏の作品。「ビスマス・サイケデリアⅠ」で出会いましたが、その時と印象は全く同じ。

明快な意図、音楽の方向性を持ち、それを楽譜という手段でしっかりと伝えられる技術があります。

ですから、スコアが語ってくる情報量が多い。これって指導者にとってはとてもとてもありがたい事です。

もちろん、それに何か融合させられるものが自分にあれば最高です。いや~難しいですが。

本当に久しぶりに、コンテストに向けたシビアな感覚でスコアを見ました。

なんだか懐かしいな~。とかみしめながら1時間を過ごしました。

演奏者自身の理解も深まっているので、こちらが投げるボールをしっかりと受け止めてくれてどんどん変化しました。

いかんせん、まだ本調子ではないのが残念。録音の本番は来てしまいますが、このメンバーのベストを定期演奏会など大きなホール、多くの聴衆の前でお披露目させてあげたいです。

やっぱり音楽は作者、演奏者、そして聴衆が作り上げるもの。

はやくコンサートをやりたいものです。

コメント